【产品合集】03仿真模型-肺动脉介入血管模型丨模块化组件

发布时间:

2025-09-05 09:47

肺动脉介入治疗的发展历程见证了医学领域的不断探索与突破。上世纪 80 年代,医学先驱们开始尝试运用球囊扩张技术应对肺动脉狭窄问题,开启了肺动脉介入治疗的篇章。此后,导管引导技术逐渐兴起,凭借其高精度定位,让治疗过程更加精准、安全,大大提升了治疗效果与患者安全性,介入治疗也因此逐步成为肺动脉狭窄的主流治疗手段。

一. 术式发展

肺动脉介入治疗的发展历程见证了医学领域的不断探索与突破。上世纪 80 年代,医学先驱们开始尝试运用球囊扩张技术应对肺动脉狭窄问题,开启了肺动脉介入治疗的篇章。此后,导管引导技术逐渐兴起,凭借其高精度定位,让治疗过程更加精准、安全,大大提升了治疗效果与患者安全性,介入治疗也因此逐步成为肺动脉狭窄的主流治疗手段。

肺动脉栓塞、肺动脉狭窄、肺动静脉畸形等疾病严重威胁患者生命健康。肺动脉栓塞需通过导管溶栓、血栓抽吸术快速清除堵塞血管的栓子,恢复肺循环;肺动脉狭窄患者依赖球囊扩张术、支架置入术扩张狭窄血管;肺动静脉畸形则需采用弹簧圈或栓塞剂进行血管栓塞治疗。

该术式依赖导引导管、微导管、导丝、血栓抽吸装置、球囊扩张导管、栓塞弹簧圈等器械。然而,肺动脉系统分支复杂、血管壁薄,且栓子形态多变(如长段漂浮血栓、附壁血栓),操作时极易导致血管破裂、穿孔。此外,肺血管与心脏、支气管动脉毗邻,术中器械操控稍有偏差,可能引发大出血、空气栓塞等致命并发症。加之部分患者心肺功能差,无法耐受长时间手术,对术者的操作精准度和速度要求极高。传统训练方式难以模拟真实病理环境与复杂风险,肺动脉介入血管模型的出现,成为突破技术瓶颈的关键。

肺动脉栓塞CT影像(图源网络)

二. 结构

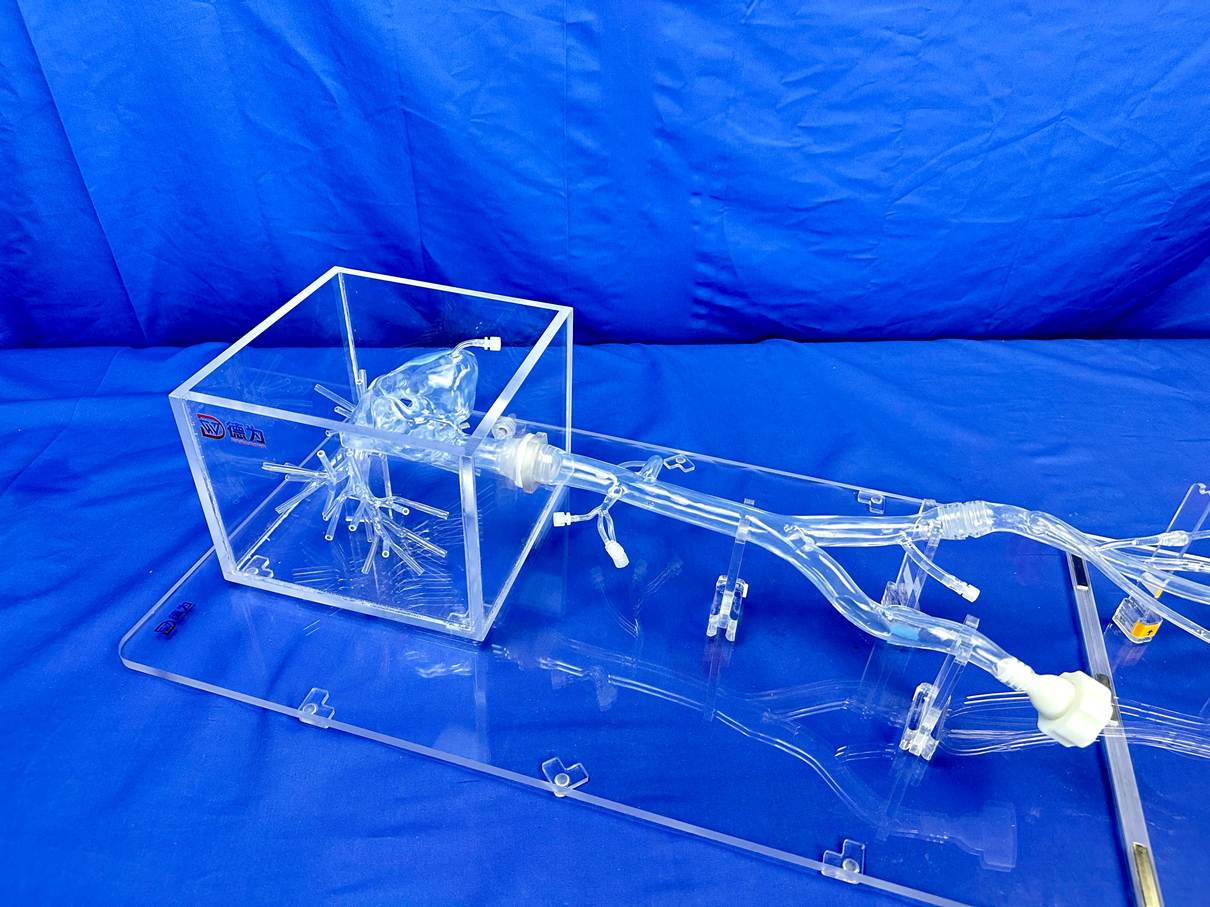

上腔静脉+右心+肺动脉+下腔静脉+髂静脉+(髂分叉向上2cm处)

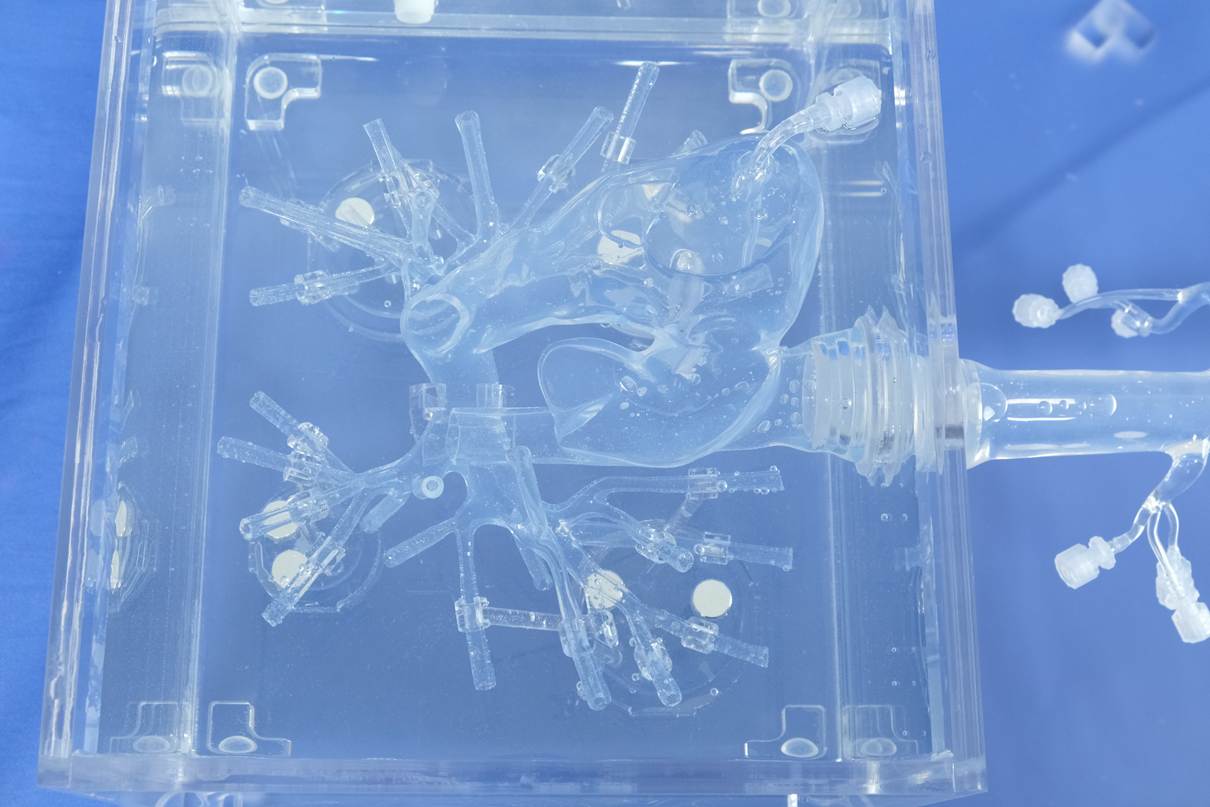

西安德为医疗所打造的肺动脉介入血管模型选用医用级别高透明软质硅胶,其卓越的高弹性特质,能精准复刻肺动脉血管壁的柔韧质感与力学特性,无论是穿刺操作时的阻力反馈,还是器械推送过程中的触感变化,都与真实人体血管体验高度契合。模型以高精度 CT 影像数据为基础,借助先进的 3D 打印工艺,完整还原主肺动脉至肺段动脉的血管网络形态,对叶间动脉走向、肺段动脉分支等复杂解剖细节进行精细化呈现。同时,模型支持模块化病理组件快速更换,可灵活模拟各类肺动脉病变场景,包括不同形态的栓塞物、血管狭窄区段,以及肺动静脉畸形团块。

三. 功能与应用

功能:

肺动脉介入血管模型在临床诊疗与医学研究中发挥着不可或缺的作用。其首要功能在于术前模拟,凭借高精度 3D 打印技术,可 1:1 还原患者肺动脉的复杂解剖结构,包括狭窄、畸形等病变部位,帮助医生提前规划手术路径,预判术中可能遇到的血管走形变化、器械通过性等问题,提升手术成功率。

在医学教学与培训领域,该模型是理想的实操教具。医学生和年轻医生可通过反复操作模型,熟悉肺动脉介入手术流程,掌握导丝导管操控、球囊扩张等关键技术,积累经验的同时,避免在真实患者身上因操作不熟练引发风险。

此外,血管模型还可用于介入器械研发测试。研发人员能通过模型模拟不同病变场景,验证器械的推送性、柔韧性和适配性,及时优化设计,加速新型介入器械的研发进程,为肺动脉介入治疗提供更优质的工具,推动该领域不断向前发展。

应用:

在医学教育领域,血管模型打开了一扇 “沉浸式学习” 的大门。医学生们不用再对着图谱空想操作步骤,而是能亲手握着导管,在模型中感受导丝穿过弯曲血管时的阻力变化,反复练习球囊定位、支架释放等关键动作。这种 “看得见、摸得着” 的学习方式,让年轻医生的成长速度大幅提升。

而对于医疗器械研发团队,血管模型则是验证创新的 “试金石”。研发人员能模拟各种复杂病变场景,测试新型导管的柔韧性是否足够穿越狭窄血管,验证支架在扭曲血管中的展开效果。通过模型不断优化迭代,最终推动更安全、高效的介入器械走向临床。

肺动脉+膝下实物图

关键词:

其他新闻

带内置传感器的个性化 3D 打印主动脉根部模型在微创手术中的应用

本文展示了利用3D打印技术构建多材料、患者特异性的主动脉根部模型,并集成内部传感器阵列。我们通过与相应患者数据对比,评估了模型的有效性。

在线留言

*请保持您的电话畅通,我们将在24小时内与您取得联系

18182634037

18182634037