冠脉介入血管模型—微创介入器械测试

发布时间:

2025-06-13 16:00

心脏就像是人体的“永动机”,和心脏有关的疾病都不容小觑,冠心病就是一种比较常见的心血管疾病。冠心病,全称冠状动脉粥样硬化性心脏病,通俗点讲就是给心脏供血的血管(冠状动脉)因一些原因发生了狭窄或堵塞,导致心脏血流供应不上,进而造成心肌缺血、缺氧或坏死,出现心绞痛、心肌梗死等情况,严重的甚至会猝死。

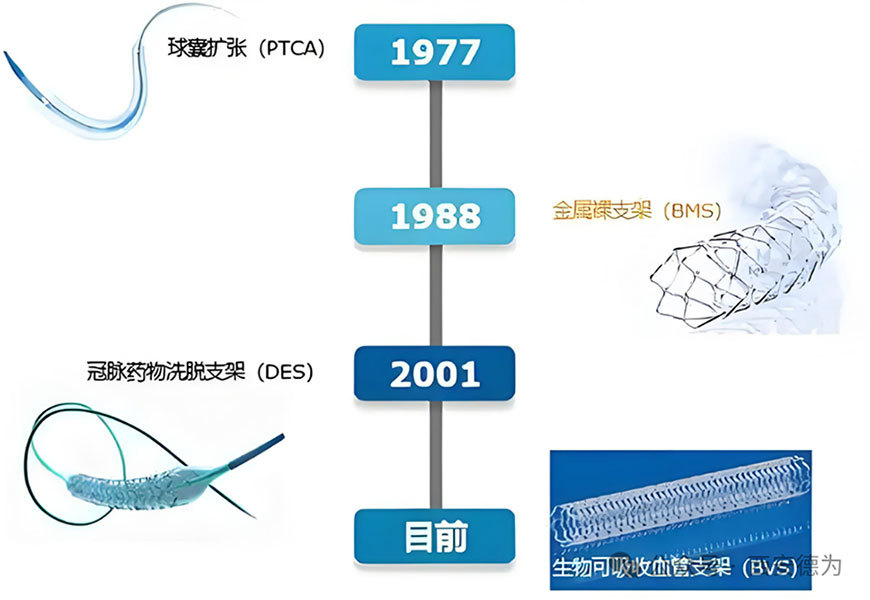

术式历史

冠脉介入治疗的发展历史始于1977年德国医生Andreas Grüntzig完成首例经皮冠状动脉球囊扩张术(PTCA),开创了介入心脏病学的新纪元。

此后,技术经历了多次革新:1987年裸金属支架(BMS)的临床应用显著降低了PTCA术后急性血管闭塞风险,但再狭窄率仍达20%-30%;2003年药物洗脱支架(DES)的问世通过局部释放抗增殖药物(如西罗莫司、紫杉醇)将再狭窄率降至5%以下,成为新的“金标准”;2016年后生物可吸收支架(BVS)进入临床,但因支架梁厚度和材料降解问题导致血栓风险增加,尚未完全替代传统支架。

近年来,“介入无置入”理念兴起,药物涂层球囊(DCB)在支架内再狭窄和小血管病变中展现优势,结合腔内影像和预处理技术推动治疗理念转变。

目前该术式的主要痛点与难点包括:

支架相关并发症:DES虽降低再狭窄,但聚合物涂层可能引发慢性炎症,且金属支架长期存留导致血管功能异常,晚期血栓风险仍存;BVS因降解速度与血管修复不匹配,血栓发生率较DES翻倍。

复杂病变处理困难:慢性完全闭塞(CTO)、严重钙化、多支血管病变等技术难度高,手术成功率低,如CTO介入需多导丝尝试且并发症风险大。

高危患者管理挑战:如急性心梗合并心源性休克(CHIP病例)需血流动力学支持,但围术期死亡率高,治疗比例不足。

合并症与抗栓平衡:冠心病合并房颤或需抗凝治疗的患者,抗栓方案复杂,出血与血栓风险并存;此外,红细胞输血虽用于术中支持,却可能增加感染、多器官衰竭等并发症。

技术创新与材料限制:尽管DCB和可吸收支架逐步应用,但其适应症有限,且远期效果仍需验证;同时,血管弹性回缩、内膜增生等病理机制仍是再狭窄的深层难题。

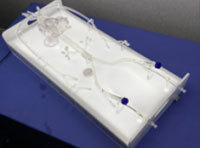

产品结构

冠脉介入血管模型的结构主要由:胸主动脉+冠脉动脉+髂动脉+股动脉(股深动脉以上)+双侧上肢动脉(锁骨下动脉+腋动脉+肱动脉+桡动脉1/2处)构成。

德为医疗冠脉介入血管模型

产品功能

术式模拟

冠脉介入血管模型能够高度还原人体冠状动脉的解剖结构,包括血管的分支、弯曲、狭窄等特征,让医生在模型上进行导丝、导管、支架等介入器械的操作训练,模拟真实的冠脉介入手术过程,如冠脉造影、支架植入、球囊扩张等,帮助医生熟悉手术步骤和技巧。

模型可以模拟各种复杂的冠状动脉病变情况,如慢性完全闭塞病变(CTO)、严重钙化病变、分叉病变、血管狭窄和栓塞等,为医生提供处理复杂病例的训练机会,提高应对复杂手术的能力。

对于初学者来说,冠脉介入血管模型是一个重要的培训工具。通过在模型上进行反复练习,新手医生可以逐步掌握冠脉介入手术的基本操作技能,减少在实际手术中的失误,提高手术的安全性和成功率。

OCT成像(图源网络)

器械测试

冠脉介入血管模型可用于测试冠脉介入器械的性能,如导管的通过性、支架的释放效果、球囊的扩张能力等。通过在模型上模拟实际使用场景,研发人员可以评估器械在不同血管条件下的表现,及时发现问题并进行改进。

借助冠脉介入血管模型,研发人员可以在模型上进行多次实验和优化,缩短研发周期,降低研发成本,加速冠脉介入器械的上市进程。在将新的冠脉介入器械应用于临床之前,需要对其安全性进行充分验证。冠脉介入血管模型可以模拟人体血管环境,帮助研发人员评估器械在使用过程中可能出现的风险,如血管损伤、支架移位等,确保器械的安全性。

产品配置

Pro:搭载集成式脉动泵+加热+发光

Light:仅发光(可外接泵)

在冠脉介入诊疗领域,精准模拟人体生理血流环境对手术规划与器械测试至关重要,传统静态流体设备难以满足复杂血管动力学需求。

脉动泵系统专为冠脉介入血管模型设计,其核心组件包括高精度仿生脉动泵头、智能流量控制模块及生物相容性血管接口,可动态模拟人体冠状动脉在不同生理状态下的血流脉动特性。系统通过内置压力传感器与闭环控制算法,支持与硅胶、树脂等多种材料的冠脉血管模型无缝对接,精准复现狭窄、分叉等病变血管内的脉动流场。

该系统不仅为介入器械(如支架、球囊)的性能评估提供真实血流环境,还可用于手术机器人控制算法调试及医学生介入操作培训,有效提升冠脉介入诊疗的安全性与成功率。

同时,搭载的平台可加热与发光功能为新型介入器械(如药物涂层球囊)的体外测试提供标准化环境。例如,可通过控制温度模拟人体不同部位的血流温度,评估器械在复杂环境下的性能。

产品型号 | 实物图 | 尺寸参数 |

| 冠脉介入血管模型﹣ Pro款 |  | 长×宽×高- 813×356×247mm |

冠脉介入血管模型﹣ Light款 |  | 长×宽×高- 813×356×247mm |

关键词:

介入治疗,冠脉介入,冠脉,微创介入,介入手术,硅胶血管模型,3d打印,医疗器械,器械测试,医学模拟,经皮冠状动脉球囊扩张术

其他新闻

带内置传感器的个性化 3D 打印主动脉根部模型在微创手术中的应用

本文展示了利用3D打印技术构建多材料、患者特异性的主动脉根部模型,并集成内部传感器阵列。我们通过与相应患者数据对比,评估了模型的有效性。

在线留言

*请保持您的电话畅通,我们将在24小时内与您取得联系

18182634037

18182634037