德为全脑硅胶血管模型:技术赋能DSA血管造影研究

发布时间:

2025-06-26 11:09

脑血管疾病对全球死亡率和长期残疾的贡献巨大(Vaduganathan等,2022)。近年来,得益于医学和成像技术的进步,颅内动脉(IA)疾病,如颅内动脉狭窄(ICAS)、大脑中动脉闭塞(MCAO)和颅内动脉瘤的死亡率有所下降(Hess,2018)。

在这些技术中,数字减影血管造影(DSA)作为一种成像方式,通过捕捉一系列图像来可视化造影剂在血管中的流动,通常持续3到15秒,采样率为每秒3到5帧(Jin等,2020)。DSA通过减去对比前的图像,有效去除了骨骼结构,从而增强了充满造影剂的血管的可见性。

由于其固有的优越空间和时间分辨率,DSA在计算机断层血管造影(CTA)和磁共振血管造影(MRA)可能无法提供明确诊断的情况下,能够准确揭示病变的细节(Hess,2018)。因此,DSA被普遍认为是研究病变血管结构、解读动脉供血动态以及指导血管内介入的黄金标准(Shaban等,2022)。

颅脑正位、侧位DSA显像图

技术及研发背景

随着硅胶血管打印技术的持续发展,借助复杂的血管模型可获得更为丰富和多维度的血管空间结构特征及血流动力学信息,对深入理解脑血管疾病和指导临床诊疗决策具有重要意义。

德为医疗面对这一需求,经过不断探索,研发出了专用于DSA图像测试的全脑硅胶血管模型,该产品涵盖3D全脑硅胶血管模型、注射泵及循环泵,产品由按照1:1真实血管比例精准3D打印,真实还原脑血管细微结构,使用高科技材料制作介入手适用的病灶血管段,单侧增加血管瘤、狭窄病变,高度还原血管触感,全仿真脑内部动态环境,全脑血管模型外界循环泵,可实现每个脑血管分支有流动,可用于耗材产品测试、弹簧圈栓塞手术、取栓手术等多种场景,极大提升测试效率、降低研发成本。

在脑血管DSA诊断中,造影剂的注射流速、分布状态直接影响影像质量与诊断准确性。临床研究表明,当造影剂注射速度低于5ml/s 时,血管显影不充分,易导致微小病变漏诊;而流速过快(超过8ml/s)则可能引发涡流,造成影像伪影。此外,造影剂在血管内的浓度梯度分布需与人体真实血流动力学匹配,才能还原真实病理状态下的血管影像。

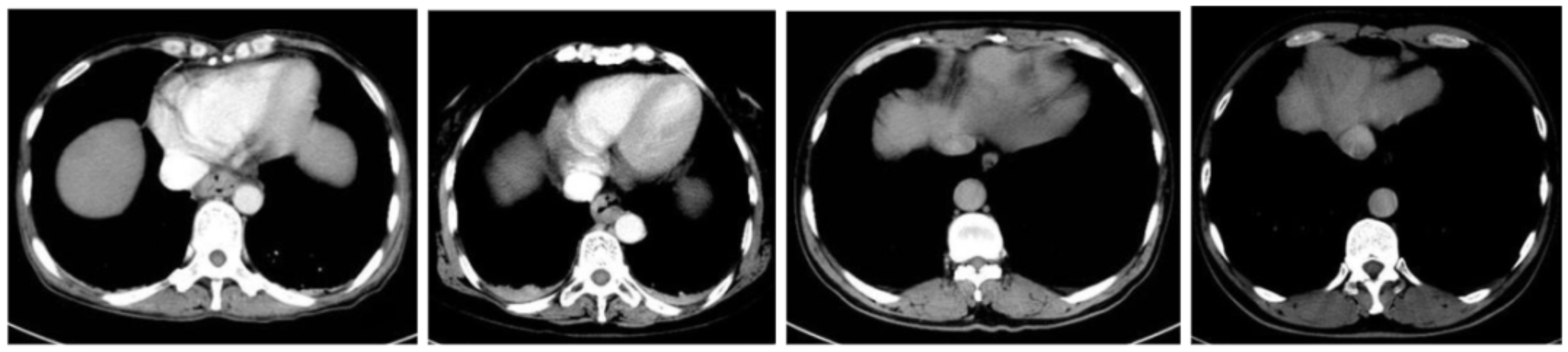

造影剂注射速率4.0mL/s,3.5mL/s,3mL/s,2.5mL/s实验组下腔静脉右心房入口轴位像CTV图

造影剂注射速率4.0mL/s,3.5mL/s,3mL/s,2.5mL/s实验组下腔静脉右心房入口轴位像CTV图

德为医疗DSA全脑硅胶血管模型

DSA全脑硅胶血管模型针对造影剂应用难点,实现三大技术突破:

精准流速控制:

高精度注射泵支持0.1-8ml/s的宽范围流速调节,实测在标准注射速度下,造影剂均匀充盈半侧脑血管区域时间与临床实际造影时间窗高度吻合。

动态浓度模拟:

通过循环泵与注射泵的协同控制,模型可模拟造影剂在血管内的稀释过程。经测试,在11L/min的循环流速下,造影剂浓度衰减曲线与人体实测数据高度相似,真实还原造影剂随血流扩散、代谢的全过程。

影像级细节呈现:

1:1复刻的脑血管结构(误差≤0.1mm)确保造影剂在微小分支血管内的流动路径与人体一致。在DSA影像测试中,豆纹动脉、脉络膜前动脉等二级分支血管显影清晰度满足临床对细微病变观察的需求。

模块拆解分析

- 精准流量模拟,复刻人体真实循环

为匹配人体脑血管真实流量,模型搭载高精度注射泵,其具备双重关键作用。一方面,通过精密的机械与算法控制,可实现稳定流速,确保流体在血管分支中的流动特性与人体高度一致,无论是动脉血流的脉冲式冲击,还是静脉回流的平稳状态,都能精准复现,为DSA影像测试与手术模拟提供可靠数据基础。

另一方面,在DSA检查中,造影剂的合理使用至关重要。临床研究表明,当单位时间内造影剂注入量超过安全阈值,患者出现造影剂肾病、过敏反应等中毒症状的风险显著提升。此注射泵支持0.1-5ml/min的精确流量调节,可实时动态控制进入血管的水量与造影剂比例,达成精准平衡。经模拟测试,在标准造影流程下,通过注射泵的精准调控,模型内造影剂浓度波动范围可控制在±3%以内,有效避免造影剂堆积产生的副作用,帮助医护人员在模拟训练中掌握造影剂的安全使用策略,降低真实手术中的风险。

- 智能补水系统,保障长效循环

针对远距离控制注射泵可能导致的水箱水位下降问题,研发团队创新设计自动补水装置。该装置可实时监测水箱液位,当水位低于阈值时,自动启动补水泵从储水单元抽水,确保循环系统可持续运行长达1小时。更可根据客户需求定制超长续航方案,满足长时间手术模拟与复杂实验的严苛要求。

- 独立废水循环,杜绝交叉污染

为避免流出的废水回流污染原水箱,模型采用外接废水收集水箱设计。实验过程中,使用后的流体将直接排入独立废水箱,通过单向阀与管道系统实现零回流,有效保障原水箱水质纯净,确保每次模拟实验的准确性与可靠性。

关键词:

微创介入,医学模拟,医疗器械测试,脑血管,DSA,数字减影血管造影,硅胶血管模型,3d打印,造影剂

其他新闻

昌平动态医疗装备生态中心启幕:仿真科技重塑器械创新与展示新范式

如何让精密的介入器械技术被直观感知?如何让临床价值与技术优势形成强烈共鸣?答案藏在细节的专业表达中。一款仿真血管模型,无疑是展厅建设中点亮专业特色、提升展示效果的关键要素。它能够直观地模拟人体血管环境,让参观者更清晰地了解介入器械在真实场景中的工作原理与操作效果,极大地增强展示的说服力与专业性。在展厅设置模拟操作区,配备仿真血管模型与介入器械,参观者在专业人员的指导下亲自体验介入手术的操作流程,感受器械的手感与性能,这种沉浸式互动体验能让参观者更深入地了解产品,同时增强对品牌的信任与认可。而德为医疗的仿真模型与专利智能化血流平台的组合方案,正将这种专业展示效果推向新高度,成为生态展示中心的 "技术亮点制造机"。

突破性进展!3D 生物打印构建狭窄脑血管模型,助力脑血管疾病机制研究与药物研发

来自韩国浦项科技大学等机构的科学家们不仅用 3D 同轴生物打印技术 “造” 出了人脑狭窄血管,还让其真正 “流起血来”,直观展示了紊乱血流如何诱发血管炎症。这项研究的核心目标,是构建一个生理相关性高、可精准模拟脑部血管狭窄的体外模型,从而揭示血流动力学(如剪切应力、流速变化)如何诱导内皮细胞炎症,为脑血管疾病的机制研究和药物研发提供 “活体实验室”。

德为医疗智能化血流平台:赋能器械研发测试与市场演示的创新解决方案

德为医疗血管介入手术模拟系统凭借专利技术的唯一性、核心功能的先进性及适配场景的广泛性,成为血管介入类医疗器械研发测试的可靠伙伴与市场演示的得力助手。 其稳定的性能、便捷的操作、直观的反馈,既能为研发团队提供精准数据支撑,加速产品迭代升级,又能在展厅展台中全方位展现产品价值,助力市场推广。选择该系统,可有效提升研发效率、降低测试成本,同时增强市场演示的专业性与说服力,为企业核心竞争力提升提供有力保障。

2025 年 11 月 6 日,国家药品监督管理局正式批准胸腹主动脉覆膜支架系统上市,这一里程碑事件标志着我国在高端介入医疗器械领域实现关键突破,为胸腹主动脉瘤、主动脉夹层等高危疾病患者带来了创伤更小、安全性更高的治疗选择。拟测试作为连接实验室与临床的关键桥梁,直接决定了器械的安全性与有效性。

学术背书下的研发革新:从 3D 结肠模型看德为医疗仿真技术的核心价值

传统医疗器械与药物研发中,动物实验因物种差异常面临 "预测偏差" 难题,结直肠癌领域的药物筛选更是受限于动物结肠与人体的生理结构差异,导致大量前期有效药物在临床阶段折戟。加州大学欧文分校的研究人员开发的"3D体内模拟人类结肠"能够实现精准、个性化医疗,并提供比传统动物实验更为伦理、准确且具有成本效益的替代方案。

在线留言

*请保持您的电话畅通,我们将在24小时内与您取得联系

18182634037

18182634037