颈动脉斑块仿体新突破,测试模型病变定制弹性模量

发布时间:

2025-06-26 11:12

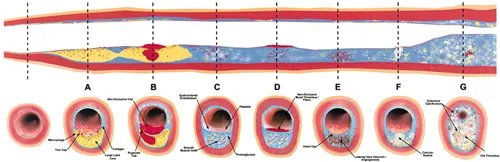

在医疗科技领域,每一次微米级的误差都可能决定生命的走向。 动脉粥样硬化(Atherosclerosis)是一种慢性病变,它始于脂质代谢异常,导致管腔内的炎症、内膜坏死和纤维化,进而在动脉壁的特定部位形成斑块。这些斑块经过数十年的缓慢发展,可能引发脑卒中或心肌梗死等急性心脑血管事件。

其中,斑块的形成是多个生理过程作用的结果,包括脂蛋白沉积、炎症细胞募集、泡沫细胞形成、凋亡和坏死、平滑肌细胞增殖和基质合成、钙化、血管生成、动脉重塑、纤维帽破裂、血栓形成等。这些过程之间存在复杂的相互作用,并且每个过程在单个斑块形成过程中的重要性不一,导致斑块不可预测的发展和斑块形态异质性。

▲动脉粥样硬化病变进程

技术及研发背景

根据专家共识,难以扩张的钙化病变存在以下特点:

IVUS:钙化角度大于270°或显著钙化结节;

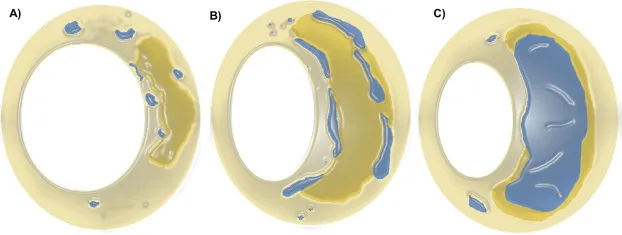

OCT检查:最大钙化角度>180°、病变长度>5mm、最大钙化厚度>0.5mm。

从人颈动脉分叉斑块中解剖出的钙化组织测试发现,部分钙化纤维组织的杨氏模量(E)平均值为 2.1 ± 5.4 MPa,最大刚度达到43 MPa。

▲临床影像学上的大钙化几何分类(A)斑点/斑点:斑点状钙化斑点(∼50 μm),(B)片状碎片:线性或宽的钙单灶(直径>2 mm)和(C)弥漫性:连续钙化的片段(≥5 mm)。

因此颈动脉斑块仿生模型的开发堪称“地狱级难度”:需精准复刻人体血管的弹性、斑块成分的力学特性,以及血流冲击下的动态响应。传统材料和工艺制作的模型误差率高,无法满足器械验证需求。

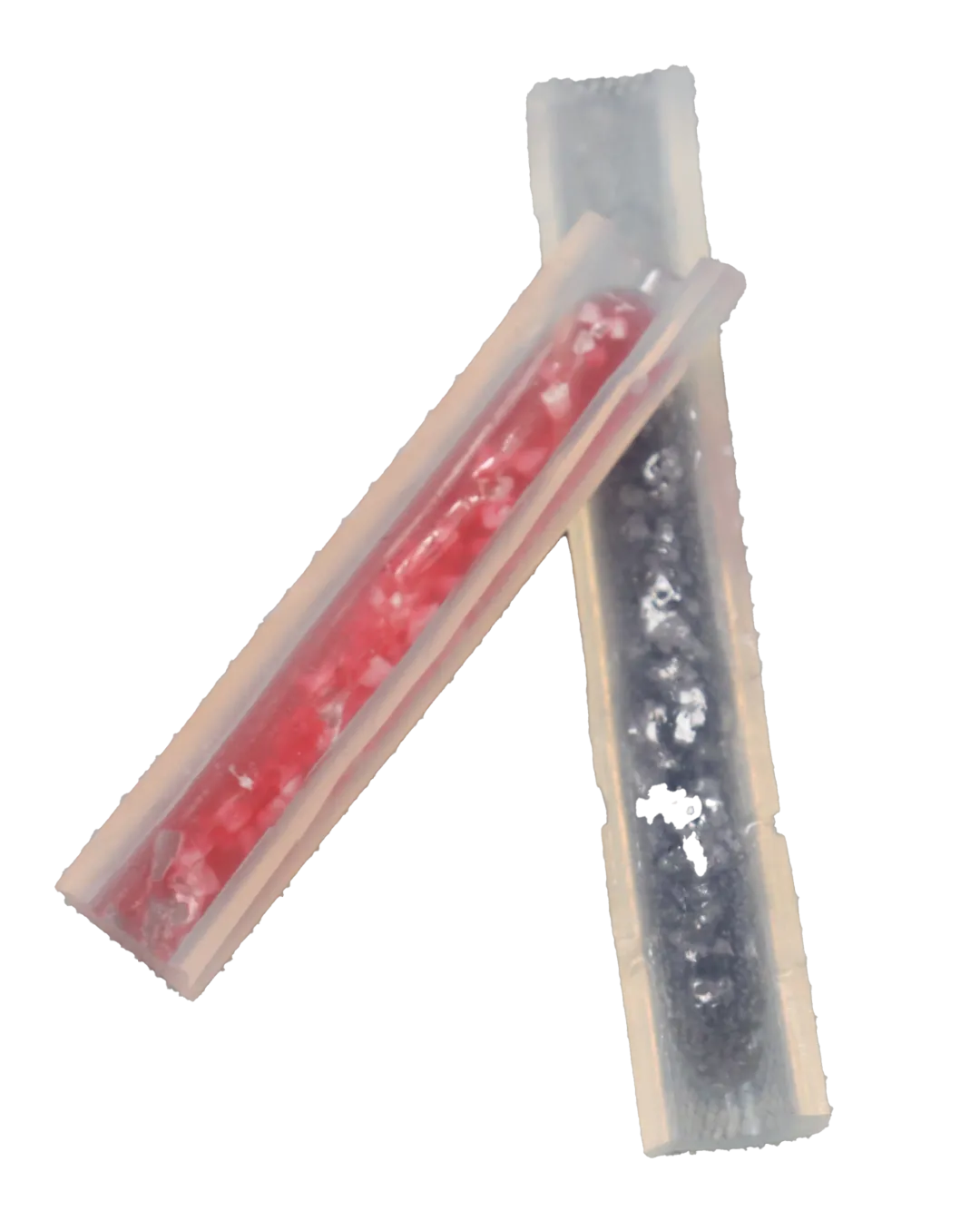

德为医疗颈动脉斑块模型

面对这一行业难题,德为医疗的工程师团队深度协作,对200+例真实斑块样本进行微结构解析,采用仿生材料及3D打印技术、经过多次迭代,最终首创“三层异质材料复合工艺”,实现斑块钙化区、脂质核心及纤维帽的力学特性误差率大幅降低,减小了模型与真实组织力学偏差,可适配不同斑块类型(钙化、脂质、血栓等);研发可替换斑块组件,单模型即可呈现12种病变形态,帮助提升测试效率、降低研发成本,并提高了体外实验结果与临床数据相关性,实现了技术的突破。

当宣武医院与美敦力联合开发的颈动脉斑块治疗器械面临临床验证难题时,德为医疗作为值得信赖的合作伙伴、以提供“微创介入模拟测试方案”的极致追求,交出了一份突破行业的答卷——国内首款高精度颈动脉斑块仿生模型,不仅成为产品推广的核心载体,更重新定义了体外实验的可靠性标准。

关键词:

颈动脉斑块,动脉粥样硬化,微创介入,硅胶血管模型,3d打印,血栓

其他新闻

昌平动态医疗装备生态中心启幕:仿真科技重塑器械创新与展示新范式

如何让精密的介入器械技术被直观感知?如何让临床价值与技术优势形成强烈共鸣?答案藏在细节的专业表达中。一款仿真血管模型,无疑是展厅建设中点亮专业特色、提升展示效果的关键要素。它能够直观地模拟人体血管环境,让参观者更清晰地了解介入器械在真实场景中的工作原理与操作效果,极大地增强展示的说服力与专业性。在展厅设置模拟操作区,配备仿真血管模型与介入器械,参观者在专业人员的指导下亲自体验介入手术的操作流程,感受器械的手感与性能,这种沉浸式互动体验能让参观者更深入地了解产品,同时增强对品牌的信任与认可。而德为医疗的仿真模型与专利智能化血流平台的组合方案,正将这种专业展示效果推向新高度,成为生态展示中心的 "技术亮点制造机"。

突破性进展!3D 生物打印构建狭窄脑血管模型,助力脑血管疾病机制研究与药物研发

来自韩国浦项科技大学等机构的科学家们不仅用 3D 同轴生物打印技术 “造” 出了人脑狭窄血管,还让其真正 “流起血来”,直观展示了紊乱血流如何诱发血管炎症。这项研究的核心目标,是构建一个生理相关性高、可精准模拟脑部血管狭窄的体外模型,从而揭示血流动力学(如剪切应力、流速变化)如何诱导内皮细胞炎症,为脑血管疾病的机制研究和药物研发提供 “活体实验室”。

德为医疗智能化血流平台:赋能器械研发测试与市场演示的创新解决方案

德为医疗血管介入手术模拟系统凭借专利技术的唯一性、核心功能的先进性及适配场景的广泛性,成为血管介入类医疗器械研发测试的可靠伙伴与市场演示的得力助手。 其稳定的性能、便捷的操作、直观的反馈,既能为研发团队提供精准数据支撑,加速产品迭代升级,又能在展厅展台中全方位展现产品价值,助力市场推广。选择该系统,可有效提升研发效率、降低测试成本,同时增强市场演示的专业性与说服力,为企业核心竞争力提升提供有力保障。

2025 年 11 月 6 日,国家药品监督管理局正式批准胸腹主动脉覆膜支架系统上市,这一里程碑事件标志着我国在高端介入医疗器械领域实现关键突破,为胸腹主动脉瘤、主动脉夹层等高危疾病患者带来了创伤更小、安全性更高的治疗选择。拟测试作为连接实验室与临床的关键桥梁,直接决定了器械的安全性与有效性。

学术背书下的研发革新:从 3D 结肠模型看德为医疗仿真技术的核心价值

传统医疗器械与药物研发中,动物实验因物种差异常面临 "预测偏差" 难题,结直肠癌领域的药物筛选更是受限于动物结肠与人体的生理结构差异,导致大量前期有效药物在临床阶段折戟。加州大学欧文分校的研究人员开发的"3D体内模拟人类结肠"能够实现精准、个性化医疗,并提供比传统动物实验更为伦理、准确且具有成本效益的替代方案。

在线留言

*请保持您的电话畅通,我们将在24小时内与您取得联系

18182634037

18182634037